TOP->CAE�Z�p->Abaqus�`���[�g���A��

���`��� �bAbaqus�`���[�g���A��

(Abaqus�o�[�W�����FAbaqus 6.9 Student Edition)

�܂���n�߂̃`���[�g���A���Ƃ��ĕЎ������̖��ɂ��Đ��`�É�͂����{���Ă݂����Ǝv���܂��B���̉�̓��f�����O��ʂ��āA�W�I���g���̍쐬�����͏����ݒ�A���ʕ\���܂ň�ʂ�̃I�y���[�V������������Ă����܂��B���߂�Abaqus/CAE�𑀍삷��ꍇ�ɂ͖{�`���[�g���A������n�߂邱�Ƃ������߂��܂��B

Abaqus/CAE���N�����Ă��������B�Z�b�V�����̊J�n�Ƃ����_�C�A���O���o��ꍇ�ɂ͕��Ă����Ă��������B

|

-

<�ڎ�>

- �p�[�g�̍쐬

- �ޗ���`

- �v�f�����̒�`�Ɗ��蓖��

- ���f���̃A�Z���u��

- ��̓X�e�b�v�̒�`

- �d�����̒�`

- ���E�����̒�`

- ���f���̃��b�V������

- ��̓W���u�̍쐬�Ɠ���

- ��͌��ʂ̕\��

�p�[�g�̍쐬

Abaqus/CAE�ł́A���̃A�v���P�[�V��������3D���f������荞�ނ��Ƃ��ł��܂����AAbaqus/CAE���œƎ���3D���f�����쐬���邱�Ƃ��ł��܂��B�{���ł͉�͂Ŏg�p����Ў�������3D���f�����܂��͍쐬���Ă����܂��B

3D���f���̍쐬�菇�Ƃ��ẮA��ʂ�3DCAD�̎菇�ƂقƂ�Ǖς�炸�A"�f�ʂ��X�P�b�`���ĉ����o��"�̂悤�Ȏ菇�ō쐬���邱�Ƃ��ł��܂��B

�p�[�g�̍쐬

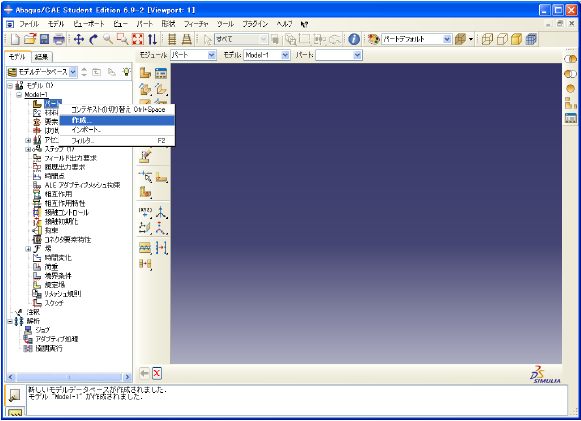

���f���c���[���p�[�g����E�N���b�N���Č���郁�j���[�ɂ������쐬���s�b�N���܂��B���Ȃ݂��p�[�g���_�u���N���b�N���邱�Ƃł�������������邱�Ƃ��ł��܂��B

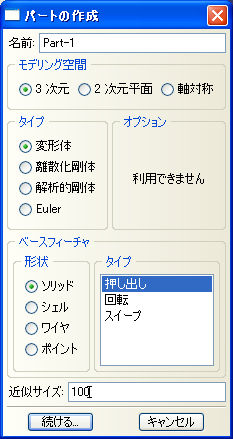

�ȉ��̃p�[�g�̍쐬�_�C�A���O�ɂ��A�ǂ̂悤�Ȍ`��쐬����̂����`���܂��B�����ł�3D���f�����쐬���܂��̂ŁA���f�����O��ԁF3�����A�^�C�v�F�ό`�́A�`��F�\���b�h�A�^�C�v�F�����o���A�ߎ��T�C�Y�F100��������܂��B�Ō�̋ߎ��T�C�Y�ȊO�̓f�t�H���g�l�ł��B�����Ŗ��O��Part-1�Ƃ����f�t�H���g�l���g�p���Ă��܂����A�A�Z���u���\���Ȃ������Ȃǂɕ��i�̎��ʂ��e�ՂɂȂ�悤�Ɍʂɖ��O��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

�ߎ��T�C�Y�̓X�P�b�`��ʂ̃T�C�Y��O���b�h�Ԋu�Ȃǂ����߂邽�߂̒l�ł���A�d�オ��`�@���x�̒l����͂���Ƃ悢�ł��B����́�25�~20�̒f�ʂ��X�P�b�`���܂��̂ŁA100���x�̒l����͂��Ă��܂��B

�ݒ肪�I���܂�����A�������̃{�^�����N���b�N���܂��B�������܂��ƃr���[�|�[�g�̓O���b�h���\�����ꂽ�X�P�b�`��ʂɐ�ւ��܂��B

�f�ʂ̃X�P�b�`

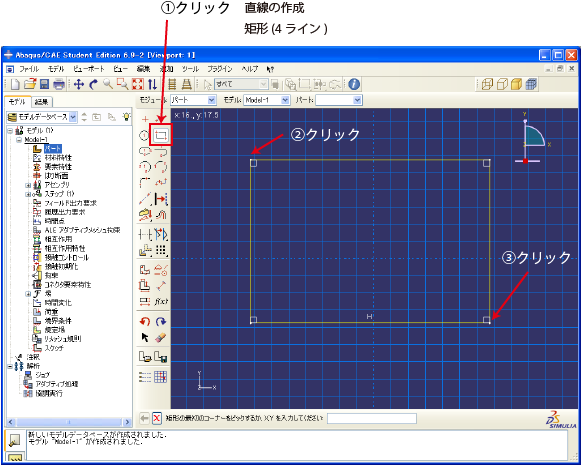

���̒f�ʁA��25�~20���쐬���܂��B��Ő��@������Ƃ��āA�܂��͑�܂��ɋ�`���쐬���܂��B�c�[���{�b�N�X�G���A�ɃX�P�b�`�Ŏg�p����A�C�R���������p�ӂ���Ă��܂����A�����ł͇@�Ɏ���"�����̍쐬�A��`(4���C��)"���N���b�N���܂��B����͑Ίp��2�_���N���b�N���邱�Ƃŋ�`���ȒP�ɍ쐬���邱�Ƃ��ł���c�[���ł��B�����A�A�B�̏��Ƀr���[�|�[�g����N���b�N���Ă��������B

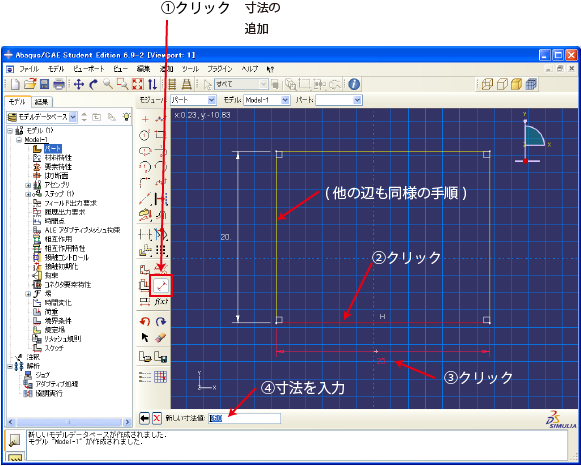

���ɐ��@��lj����܂��B

�@���@�̒lj��A�C�R�����N���b�N�B�A���@��lj�����ӂ��N���b�N�B���@���������o����܂��̂ŁA�B�K���ȂƂ���Ńr���[�|�[�g����N���b�N�B�C���@�l����͂���[Enter]�L�[�B���̑���@��lj�����ӂɑ��Ă��ׂčs���܂��B����̏ꍇ��`�ł��̂ŁA2�ӂɑ��čs���܂��B

<�⑫>���@�l�̕ҏW�ɂ���

�����ŁA�lj��������@�ɑ��ĕҏW���s�������ꍇ�́A�ҏW���j���[/���@���ҏW���������@���N���b�N����ƌ�������@�̕ҏW�_�C�A���O�ŕύX���������@�l��������܂��B

<�⑫>���@�l�̍폜

���@���폜�������ꍇ�́A�ҏW���j���[/�폜���폜���������@���N���b�N�����v�����v�g�G���A�̊����{�^�����N���b�N���܂��B

���ׂĂ̐��@�̒�`���I���܂�����A�v�����v�g�G���A�̐Ԃ�"�~"�{�^�����N���b�N���܂��B����͐��@��`�̍�Ƃ��L�����Z������Ƃ����Ӗ��ł��B

�������܂��ƁA���}�Ɏ����l�ɒf�ʂ��X�P�b�`�����Ƃ̎w�����ł܂����A�{�`���[�g���A���ł͂���ȏ�̌`��͒�`���܂���̂������{�^�����N���b�N���܂��B

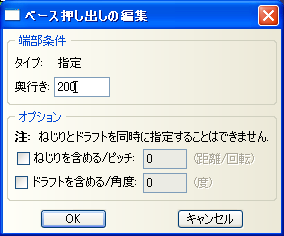

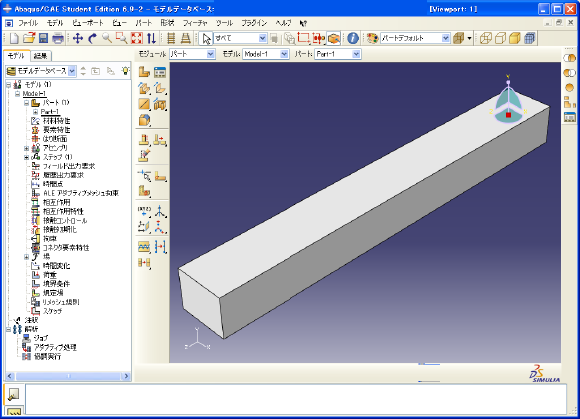

���s���̒�`

��L�̊������N���b�N����ƌ����"�x�[�X�����o���̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA���s����200�Ɠ�������OK�{�^�����N���b�N�B

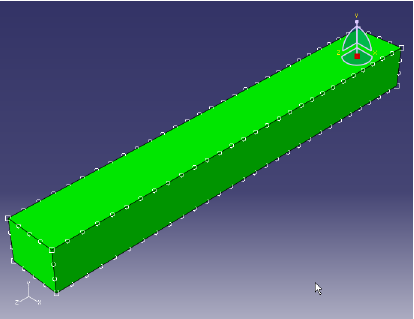

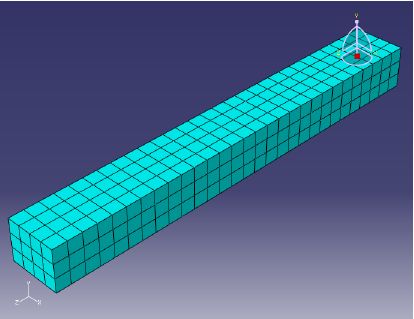

���}�̂悤��3D���f�����������܂����B

����͂��܂��A�A�Z���u���̏ꍇ�͓��l�̑���ŕ����̃p�[�g���쐬���Ă����܂��B���̎����ꂼ��̔z�u�͍l����K�v������܂���B�ʓr��������A�Z���u���̑���ł��ꂼ��̕��i���ǂ��z�u���邩�����߂܂��B

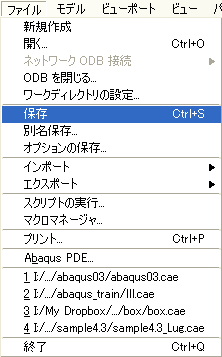

�t�@�C���̕ۑ�

�����ň�U�t�@�C����ۑ����Ă����܂��傤�B��ʓI��windows�̑���Ɠ����ł������������܂ł��Ȃ���������܂��A�t�@�C�����j���[/�ۑ��A���������t�@�C�����j���[/�ʖ��ۑ��A�Ńt�@�C����ۑ����邱�Ƃ��ł��܂��B���ꂩ��͉��߂Ă��̑���͐������܂���̂ŁA���X�ۑ�����悤�ɂ��Ă��������B

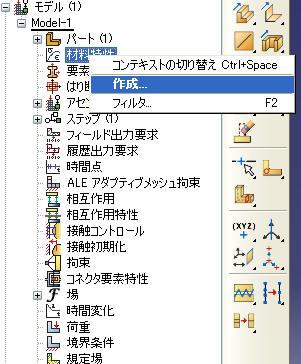

�ޗ��̒�`

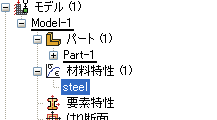

���f���c���[�ɂ������ޗ������̍��ڂ��E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I��(�ޗ������̍��ڂ��_�u���N���b�N�ł���)�B

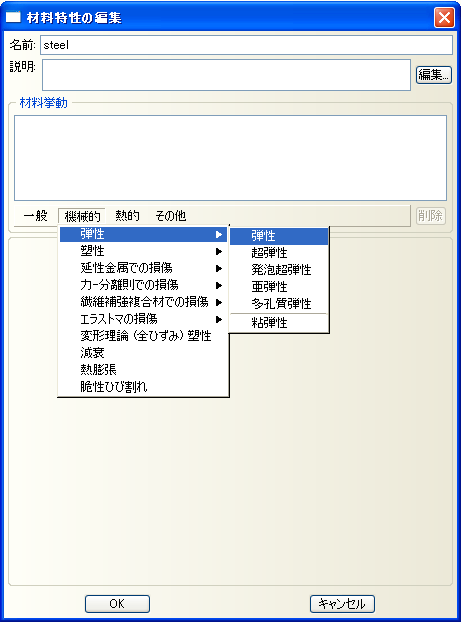

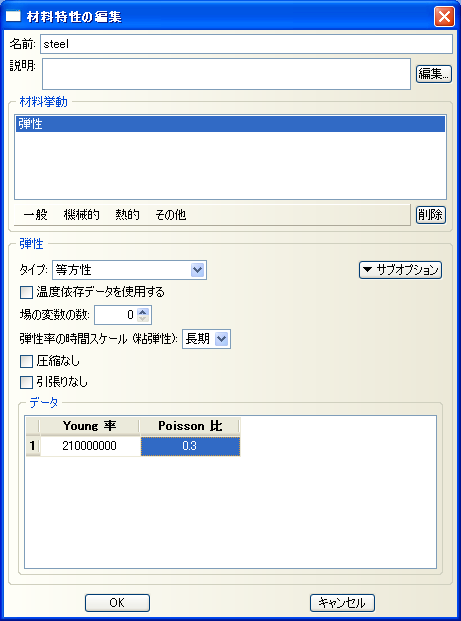

��L����ɂ���Č����"�ޗ������̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA���O��"steel"�Ɠ������܂��B����͗�ł���A���O�͉��ł��\���܂���B�����̍ޗ����g�p����Ƃ��ɂ����Ǝ��ʂł���悢�ł��BJIS�̍ޗ��������Ă��悢��������܂���B�����"�ޗ������̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA���j���[���@�B�I/�e��/�e����I�����܂��B

��������ƁA�ޗ������̃��X�g��"�e��"�̍��ڂ��lj�����āA������"�e��"�ɂ��Ă̒�`���ł���悤�ɂȂ�܂��B�����ō\����͂Ŏg�p����Young��(�e����)��Poisson��(�|�A�\����)��������܂�(�Q�l�F�ޗ��͊w�u��/�e����)�B�P�ʌn�͐����������Ă���Ή��ł��ǂ��ł����A�����ł͗͂Ƃ���mN��p����P�ʌn���g���܂��B(�Q�l�F�������̎�ꂽ�P�ʌn)

���͂��I���܂�����AOK�{�^�����N���b�N���܂��B���f���c���[�̍ޗ������̍��ڂ�W�J����ƁA����`����"steel"���lj�����Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂��B

�v�f�����̒�`�Ɗ��蓖��

�v�f�����̒�`

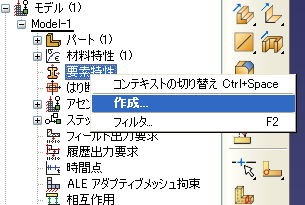

���f���c���[�ɂ����āA�v�f�����̍��ڂ��E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I��(�v�f�����̍��ڂ��_�u���N���b�N�ł���)�B���̎��A�����œ������W���[���ɐ�ւ��܂��B

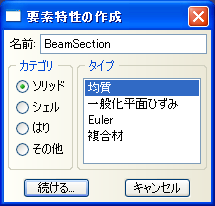

"�v�f�����̍쐬"�_�C�A���O�ɂ����āA���O��BeamSection�Ɠ��́A�J�e�S���Ń\���b�h�A�^�C�v�ŋώ���I�����āA������{�^�����N���b�N���܂��B

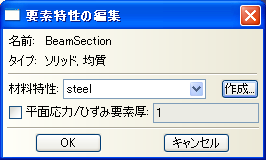

"�v�f�����̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA�ޗ������Ő�قǒ�`����steel��I���AOK�{�^�����N���b�N���܂��B

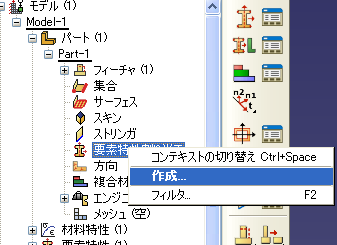

�v�f�����̊��蓖��

��L�Œ�`�����v�f�̓�����3D���f���ɑ��Ċ��蓖�Ă܂��B���f���c���[�ɂ����āA�p�[�g�APart-1�����ꂼ��W�J���܂��BPart-1�̉��ʂɂ����v�f�������蓖���Ƃ������ڂ��E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B

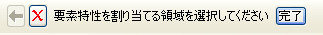

�v�����v�g�G���A��"�v�f���������蓖�Ă�̈��I�����Ă�������"�Əo�܂��̂ŁA���̏�Ԃ��r���[�|�[�g���3D���f��(Pert-1)���N���b�N���܂��B�}�E�X��3D���f����ɒu���ƃI�����W�F�Ƀn�C���C�g���A�N���b�N����ƐԐF�Ƀn�C���C�g���A�������I�����ꂽ���Ƃ��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�������I������܂������v�����v�g�G���A�̊����{�^�����N���b�N���܂��B

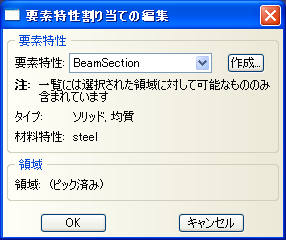

��L����Ō����"�v�f�������蓖�Ă̕ҏW"�_�C�A���O�̗v�f�����ŁA��قǒ�`����BeamSection��I�����āAOK�{�^�����N���b�N���܂��B����ɂ�����3D���f���ɍޗ��������Z�b�g�����v�f���������蓖�Ă��܂����B

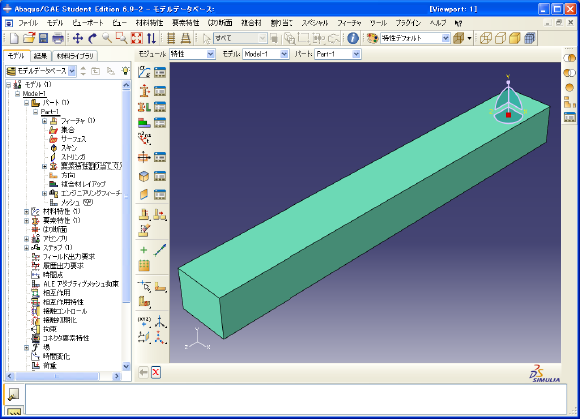

�v�f���������蓖�Ă��܂��ƁA���}�̂悤��3D���f���̐F���D�F����A�N�A�F�ɕω����܂��B

���f���̃A�Z���u��

����̕Ў��������f���̓p�[�g����݂̂̒P�i���f���ł����A�����̃p�[�g�����݂���A�Z���u�����f���ł͊e�p�[�g�����ꂼ��Ɨ��������W�n�ő��݂��Ă���A���ꂩ���������A�Z���u���̑���ɂ���Ċe�p�[�g�̔z�u�����߂�K�v������܂��B

���f���ɑ��ăp�[�g�͕������݂ł��܂����A�A�Z���u���͈�Ɍ����܂��B�A�Z���u���̓p�[�g�̃C���X�^���X�����Ă���A�C���X�^���X��S�̍��W�n�ł��ꂼ�ꑊ�ΓI�Ɉʒu�t���邱�ƂŒ�`���Ă����܂��B

�C���X�^���X�ɂ́A�C���f�B�y���f���g�ƃf�B�y���f���g�ɕ��ނ���܂��B �C���f�B�y���f���g�́A�A�Z���u���̃C���X�^���X�ɑ��ă��b�V���������Ȃ���A �f�B�y���f���g�ł̓p�[�g�ɑ��ă��b�V����������܂��B����̓f�B�y���h���g�p���܂��B

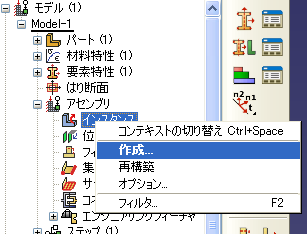

�܂��̓A�Z���u���ɂ����ăp�[�g�̃C���X�^���X���쐬���܂��B���f���c���[�ŃA�Z���u����W�J�����C���X�^���X�̍��ڏ�̉E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B���̎��A�����ŃA�Z���u�����W���[���ɐ�ւ��܂��B

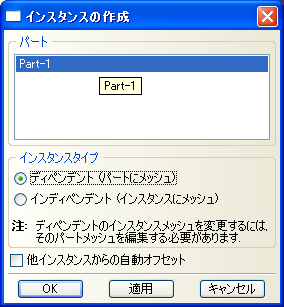

"�C���X�^���X�̍쐬"�_�C�A���O�ɂ����āA�C���X�^���X�^�C�v���f�B�y���f���g�ɐݒ�����OK�{�^�����N���b�N���܂��B

<�⑫>

����͒P�i���f���ł��̂ň�̃p�[�g��������܂��A�����̃p�[�g�����݂��郂�f���ł͕����̃p�[�g�����X�g����ĕK�v�ȃp�[�g���C���X�^���X�̍쐬�_�C�A���O�őI�����܂��B�����3DCAD�ɂ�����A�Z���u���t�@�C���ɊT�O�����Ă���̂ł����A���f�������ăp�[�g���X�ɍ쐬���邱�Ƃ͂܂��ɕ��i�t�@�C�����쐬���Ă���C���[�W�ŁA�������A�b�Z������t�@�C�����쐬���邱�Ƃ��A���̃A�Z���u���̋@�\�ł��BAbaqus/CAE�ł͂������̃t�@�C���Ŏ������Ă��܂��B

��̓X�e�b�v�̒�`

��̓X�e�b�v�Ƃ͂���V�~�����[�V��������̒�`�ƌ����܂��B����̏ꍇ�A�Ў������ł��̂ŕБ����Œ肵�Ă�������̒[�ɗ͂�������킯�ł����A���̂悤�ȏ��`���܂��BAbaqus�̏ꍇ�AInitial�X�e�b�v�͕K���K�v�ȃX�e�b�v�ŁA��ɂ͏�����Ԃ��`���܂��B����̏ꍇ�ł͕Б����Œ肳�ꂽ�ł��B���ɐV�K�ɍ쐬����X�e�b�v�ł�������̒[�ɗ͂�������X�e�b�v���`���܂��B�����������X�e�b�v�̊T�O�͐��`�É�͂̏ꍇ�͂��܂�Ӗ����Ȃ���������܂��A�����Ɉˑ��������`��͂Ȃǂł͑傫�ȈӖ��������A��������܂����p�������ĕ��G�ȏ��Č����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

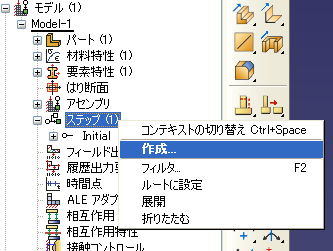

��̓X�e�b�v�̍쐬���@

���f���c���[�ɂ����āA�X�e�b�v�̍��ڂ��E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B���̎��A�X�e�b�v���W���[���Ɏ����Ő�ւ��܂��B

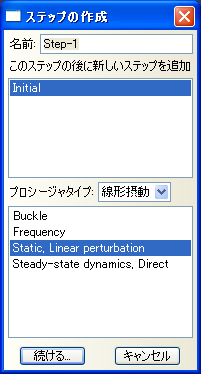

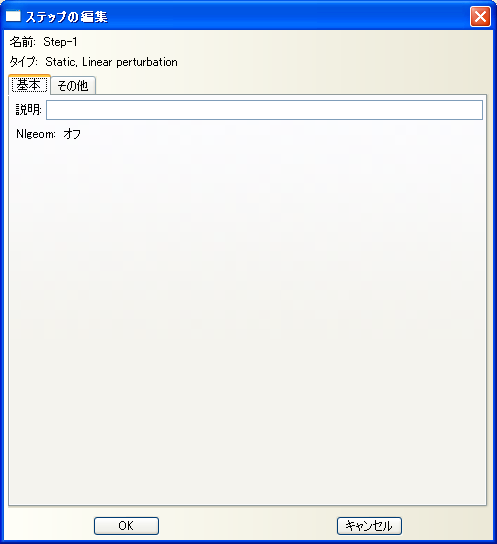

��L����Ō����"�X�e�b�v�̍쐬"�_�C�A���O�ɂ����āA�v���V�[�W���^�C�v�F���`�ۓ��AStatic,Linear perturbation��I�����āA������{�^�����N���b�N�B���O��K�X�ύX���Ă��\���܂���B

��L����Ō����"�X�e�b�v�̕ҏW"�_�C�A���O�̓f�t�H���g�����̂܂����OK�{�^�����N���b�N���܂��B

<�⑫>

�v���V�[�W���^�C�v�ɂ���������`�ۓ�������܂��B�}�j���A���Ȃǂɂ͈�ʂʼn�͂�����@���ڂ��Ă��邱�Ƃ������ł��B��ʉ�̓X�e�b�v�ł͐��`�������`�܂őΉ��ł��܂����A���炩�Ȑ��`��͂̏ꍇ�͐��`�ۓ���̓X�e�b�v�𗘗p�����ق����֗��ȏꍇ������܂��̂ŁA�����ł͊����Đ��`�ۓ���͂̃v���V�[�W����p���邱�ƂƂ��܂��B

�d�����̒�`

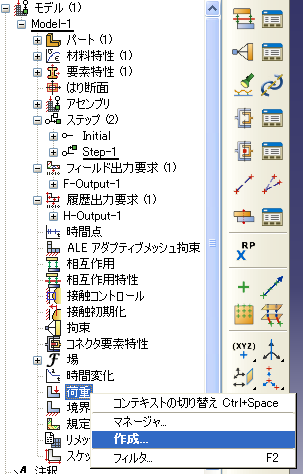

���f���c���[�ɂ����āA�d�̍��ڂ��E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B���̎��A�d���W���[���Ɏ����Ő�ւ��܂��B

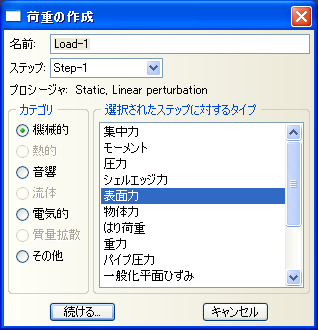

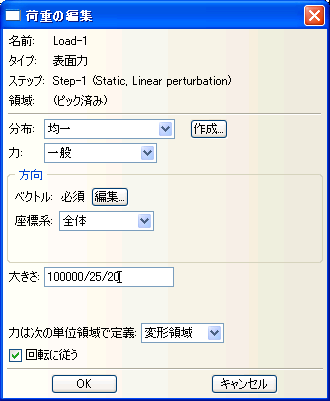

��L����Ō����"�d�̍쐬"�_�C�A���O�ɂ����āA�X�e�b�v����قǍ쐬�����X�e�b�v��(Step-1)�A�J�e�S�����@�B�I�A�^�C�v���\�ʗ͂�I�����A������̃{�^�����N���b�N���܂��B���O��K�X�ύX���Ă��\���܂���B

���Ƀr���[�|�[�g��ʼnd��ݒ肷��T�[�t�F�X��I�����܂��B�ǂ���̒[���ł��\���܂��A�@�Ɏ����T�[�t�F�X���N���b�N���đI�����A�A�����{�^�����N���b�N�B

��L����Ō����"�d�̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA���z�F�ψ��A�́F����A�傫���F100000/25/20�A�ƈȉ��Ɏ����悤�ɓ��͂��܂��B�d�̑傫����100[N]��mN(�~���j���[�g��)�P�ʂœ��͂��Ă��܂��B����ɁA�\�ʗ͖͂ʐϓ�����̉d�ł���̂Œf�ʐ�(25�~20)�Ŋ����Ă��܂��B���̑��̃I�v�V�����͐��`��͂ł͎g�p���܂���B

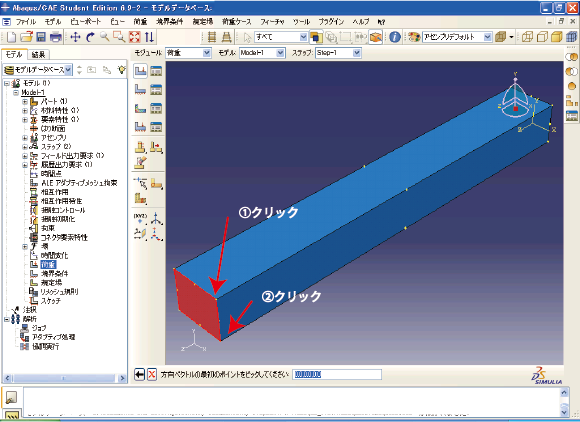

�����ʼnd�̕������w�肷��K�v������܂��B����̓��f�����2�_���N���b�N���邱�ƂŎw�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B��L�_�C�A���O���A�x�N�g���̍���"�ҏW"�{�^�����N���b�N���܂��B

�r���[�|�[�g����3D���f�����@�A�A�̏��ɕЎ������̒��_�̃|�C���g���N���b�N���ăx�N�g�����w�肵�܂��B-Y�����Ɍ����Ă���ǂ̓_��I�����Ă��\���܂���B�܂������Ńv�����v�g�G���A��1�Ԗڂ̓_���w�肵�Ă��������Ȃǂ̎w�����o�܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B

�������܂��ƁA"�d�̕ҏW"�_�C�A���O�ɖ߂�܂��̂ŁAOK�{�^�����N���b�N���ĉd�����̒�`���I�����܂��B

���E�����̒�`

���ӓ_

�܂��p��ɂ��Ă̒��ӓ_�ł����A��ʓI�ɋ��E�����Ƃ����ƁA�d�����A�S�������̂��邱�Ƃ������ł����AAbaqus/CAE�ł͎�ɍS�������̂��Ƃ����E�����ƌĂсA�d�����͕ʂɂȂ��Ă��܂��B���f���c���[������ƁA���E�����Ɖd�̍��ڂ�����܂��B���̑��A�S���Ƃ������ڂ�����܂����A����͂�����S�������ł͂Ȃ����i�Ԃ̍S���A�܂�͍��̌�����MPC�Ȃǂ��w���܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B

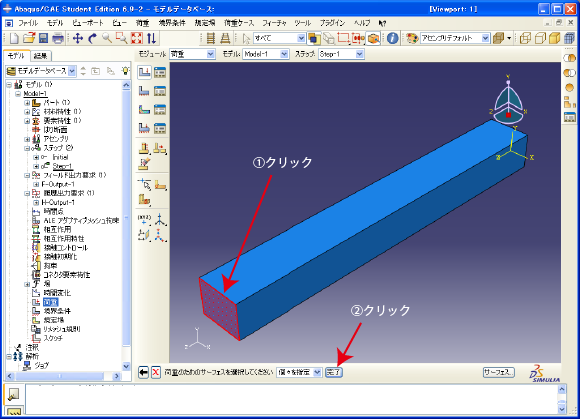

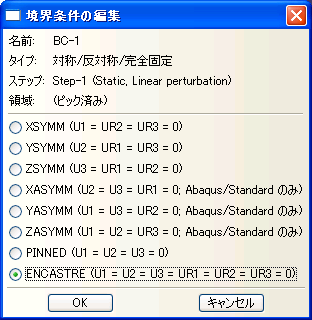

���E�����̒�`

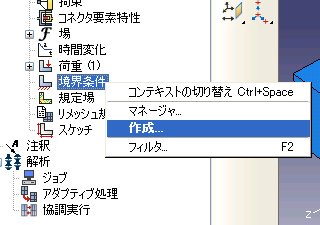

�d��ݒ肵�����Ɣ��Α��̒[�������S�S�����Ă����܂��B������̉����Ă����Ǝv���܂����A���f���c���[�ɂ����āA���E�����̍����E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B

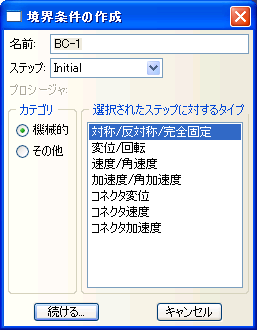

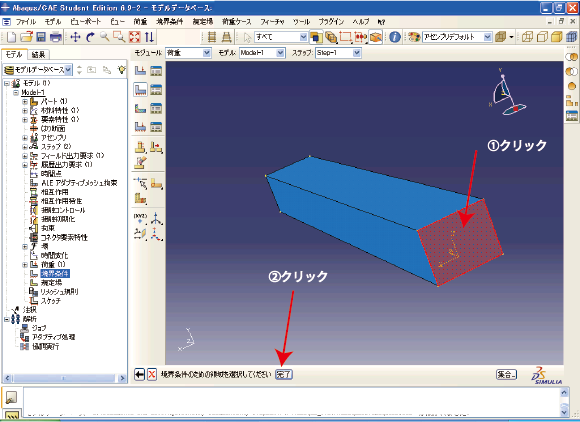

��L����Ō����"���E�����̍쐬"�_�C�A���O�ɂ����āA�X�e�b�v�FInitial�A�J�e�S���F�@�B�I�A�^�C�v�F�Ώ�/���Ώ�/���S�Œ��A��I�����A"������"�{�^�����N���b�N�B���O��K�X�ύX���Ă��\���܂���B

�����ŋ��E������ݒ肷��T�[�t�F�X��I������̂ł����AF3�L�[���g���Ȃǂ��ă��f������]�����āA�I������ʂ�������Ɍ����悤�ɂ��܂��B

���f����Ň@���E������ݒ肷��T�[�t�F�X��I���A�A�v�����v�g�G���A��"����"�{�^�����N���b�N���܂��B

��L����Ō����"���E�����̕ҏW"�_�C�A���O�ɂ����āA��ԉ���ENCASTRE(U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)�Ƀ`�F�b�N�����܂��B����͂��ׂĂ̎��R�x��0�ɂ���Ƃ����Ӗ��ł�(���Ȃ݂Ƀ\���b�h�v�f�ł͉�]�̎��R�x�������Ȃ��̂�UR1�`3�͈Ӗ��𐬂��܂���)�BOK�{�^�����N���b�N���A���E�����̒�`���I�����܂��B

<�⑫>

U�͕��i�ψʂ�\���AUR�͉�]�ψʂ�\���܂��B��ɑ������l�͕�����\���A1,2,3�͂��ꂼ��x,y,z��\���܂�

���f���̃��b�V������

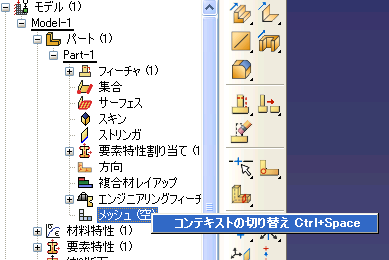

���b�V�������̓��f���c���[�̉E�N���b�N���j������͒��ڍs�����Ƃ��ł��܂���(���낢��ݒ肪���邽��)�B����̓A�Z���u���̃C���X�^���X���쐬����Ƃ��Ƀf�B�y���h��I�������̂ŁA�p�[�g�ɑ��ă��b�V���������s���܂�(����ȊO�̕��@�ɂ��Ă͕ʓr�������܂�)�B

���b�V�����W���[���ւ̐�ւ�

�܂��̓��f���c���[�ɂ����āA�p�[�g/Pert-1�܂œW�J���A���b�V���Ƃ������ڂ��\�������悤�ɂ��܂��B�������b�V��(��)�̍��ڂ̉E�N���b�N���j���[����R���e�L�X�g�̐�ւ���I�����܂��B�R���e�L�X�g�̐�ւ��Ƃ̓��W���[�����ւ��邱�ƂƓ��`���Ǝv���܂��B

���̑���ɂ�胂�W���[�������b�V���ɐ�ւ��܂��B�����Ń��f���̐F���ΐF�ɕς�����Ǝv���܂����A����͌��݊��蓖�Ă��Ă��郁�b�V���R���g���[���̃e�N�j�b�N��"�\��"���I��Ă��邱�Ƃ������܂�(�����Ő���)�B���b�V���������ł��Ȃ��`��̏ꍇ�̓I�����W�F�ɂȂ�܂��B

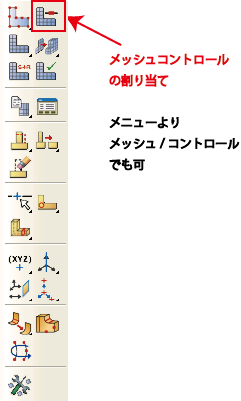

���b�V���R���g���[���̐ݒ�

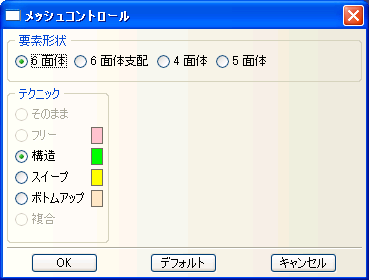

���b�V���R���g���[���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȍ`��̗v�f���ǂ̂悤�ɍ쐬���邩�����߂�ݒ�ł��B���}�Ɏ������b�V���R���g���[���A�C�R�����N���b�N���܂��B

���}�Ɏ���"���b�V���R���g���[��"�_�C�A���O�ɂ����āA�v�f�`��F6�ʑ��A�e�N�j�b�N�F�\����I�����܂��B���ꂪ�f�t�H���ł��̂ŁA�m�F�����ɂȂ邩�Ǝv���܂��B�e�N�j�b�N�̍��ڂ̉��ɐF�������Ă���܂����A���ꂪ��قǐ����������f���̐F�ɂȂ�܂��B�\���͗ΐF�ł��ˁB�Ō��OK�{�^�����N���b�N���ă��b�V���R���g���[���̐ݒ���I�����܂��B

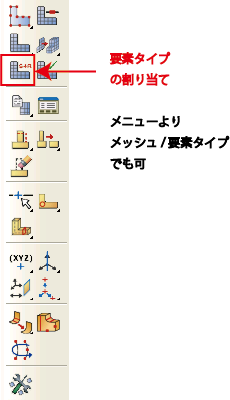

�v�f�^�C�v�̊��蓖��

���āA���̕ӂ���v�Z�͊w�Ɋւ���m�����Ȃ��Ɩ���Ȃ��Ȃ肪���Ȃ̂ł����A�Ƃ肠�����������Ă����܂��B�v�f�Ɋւ���ڍׂ͕ʓr�������܂��B

���}�Ɏ����v�f�^�C�v�̊��蓖�ăA�C�R�����N���b�N���܂��B

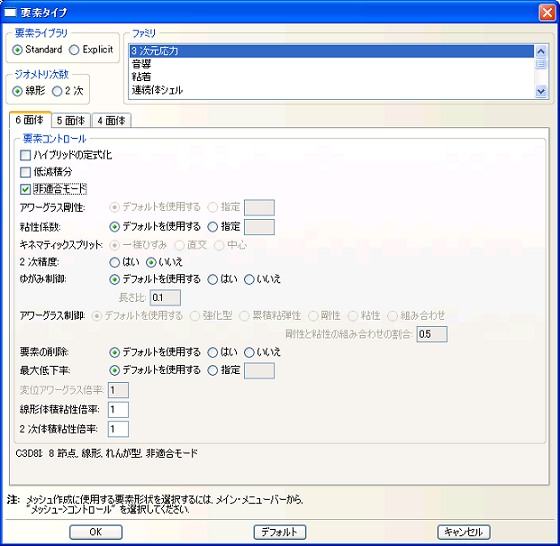

��L����Ō����"�v�f�^�C�v"�_�C�A���O�ɂ����āA�v�f���C�u�����FStandard�A�W�I���g�������F���`�A�t�@�~���F3���������A6�ʑ̗̂v�f�R���g���[���F��K�����[�h��I�����܂��B�قƂ�ǃf�t�H���g�ł��̂Ŕ�K�����[�h�ɂ��Ă����ݒ肷��悢�Ǝv���܂��B���̑��̏ڍ׃I�v�V�������f�t�H���g��OK�ł��B

Nastran�̏ꍇ�A6�ʑ̂���1���A2�����x�̐ݒ肵������܂��AAbaqus�ł͂��낢��Ɠ�����Ȑݒ肪��������܂��ˁB�Ƃ肠�������̐ݒ肪Nastran�ɂ�����6�ʑ�1���v�f�̐ݒ�Ƃقړ����ɂȂ�A1���v�f�Ŗ��ɂȂ邹��f���b�L���O�̖���������Ă��܂��B

�Ō��OK�{�^�����N���b�N���ėv�f�^�C�v�̐ݒ���I�����܂��B

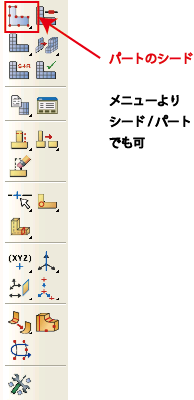

�V�[�h�̒�`

�V�[�h�Ƃ̓��b�V�����ǂ̂悤�ȃT�C�Y�ŕ������邩�Ƃ������Ƃ����߂�ݒ�ł��B���f����ɗ\�߃��b�V���̊�_�ƂȂ��(�V�[�h)����܂��܂��B

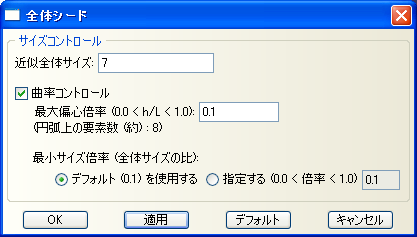

���}�Ɏ����p�[�g�̃V�[�h�A�C�R�����N���b�N���܂��B

��L����Ō����"�S�̃V�[�h"�_�C�A���O�ɂ����āA�ߎ��S�̃T�C�Y��7�Ɠ������܂��B���b�V���T�C�Y�͉�͐��x�����߂��ŏd�v�ȃt�@�N�^�[�ł����Astudent edition�ł�1000�ߓ_�ȉ��Ƃ̐���������̂ł��̈ʂ����E���ƁB

�K�p�{�^�����N���b�N����ƁA���}�̂悤�ɃG�b�W��ɓ_���\������A�ǂ̂��炢�̃T�C�Y�Ȃ̂������f����Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�悯����L�����Z���{�^�����N���b�N���܂��BOK�{�^���͐ݒ��K�p��������Ń_�C�A���O����܂��B�K�X�g�������Ă��������B

���b�V���̍쐬

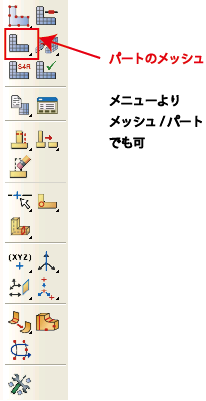

����ƃ��b�V�����쐬���鏀���������܂����B���}�Ɏ����p�[�g�̃��b�V���A�C�R�����N���b�N���܂��B

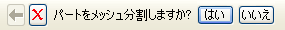

�v�����v�g�G���A��"�p�[�g�����b�V���������܂����H"�ƕ����Ă��܂��̂ŁA"�͂�"���N���b�N���܂��B

���b�V����������������Ɖ��}�̂悤�Ƀ��f���Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

��̓W���u�̍쐬�Ɠ���

��̓W���u�̍쐬

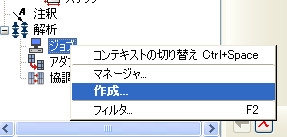

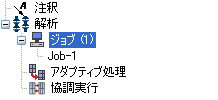

��̓��f�������������̂ŁA��̓W���u���쐬���Čv�Z�����s���Ă݂܂��傤�B���f���c���[�ɂ�������͂�W�J���ăW���u�̍����\�������悤�ɂ��܂��B�W���u�̍��̉E�N���b�N���j���[����"�쐬"��I�����܂��B���̎��A�W���u���W���[���Ɏ����Ő�ւ��܂��B

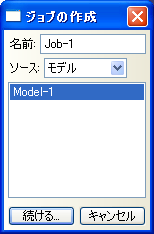

��L����Ō����"�W���u�̍쐬"�_�C�A���O���W���u�̖��O�����(�f�t�H���g��Job-1)�A���f����I��(Model-1)���܂��B�f�t�H���g�������ꍇ�͂��̂܂܁A������{�^�����N���b�N���܂��B

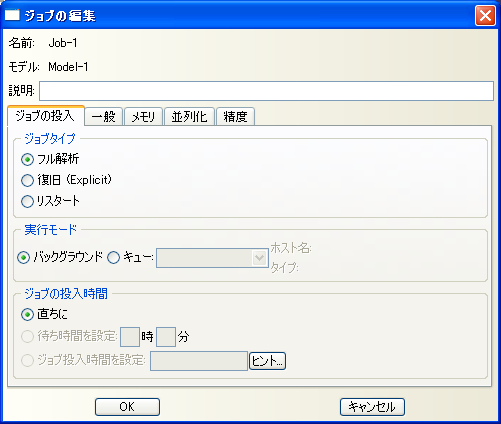

����"�W���u�̕ҏW"�_�C�A���O�ł͐F�X�ݒ�͂���܂����A����͂��ׂăf�t�H���g�Ŗ�肠��܂���B�ꉞ���̑��̃^�u�̐ݒ荀�ڂȂǂ��m�F����OK�{�^�����N���b�N���܂��B

���f���c���[�ɍ���`����"Job-1"���lj����ꂽ���Ƃ��m�F�ł���Ǝv���܂��B

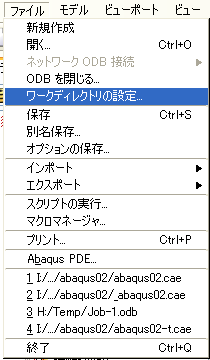

���[�L���O�f�B���N�g���̐ݒ�

��͌��ʂ̃t�@�C����O�t�@�C���Ȃǂ̓��[�L���O�f�B���N�g���ɍ쐬����܂��B�\�ߐݒ肵�Ă����Ȃ��ƁA�ǂ��Ƀt�@�C�����ۑ����ꂽ�̂�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ňꉞ�ݒ肵�Ă����܂��傤�B

�t�@�C�����j���[���烏�[�L���O�f�B���N�g���̐ݒ���I�����܂��B

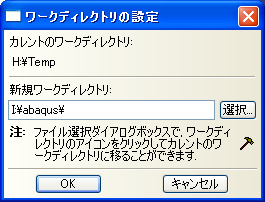

"���[�L���O�f�B���N�g���̐ݒ�"�_�C�A���O�ɂ����ĐV�K���[�L���O�f�B���N�g���ɁA���[�L���O�f�B���N�g���ɐݒ肵�����ꏊ�܂ł̃p�X��������܂��B�����ŋ��炭"�I��"�{�^���ɂ���ăf�B���N�g����ݒ�ł���͂��Ȃ̂ł������܂��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂���(�o�O?)�B���������Ē��ڃL�[���͂��邩�A�G�N�X�v���[���[�̃A�h���X������R�s�[���ē\�����Ȃǂ��ē��͂��Ă��������B���͂��܂�����OK�{�^�����N���b�N���ďI�����܂��B

��L�͗�ł��B�������̊��ɍ��킹�ē��͂��Ă��������B

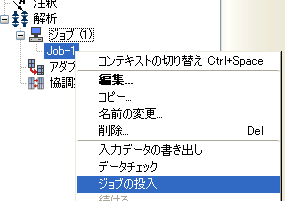

��̓W���u�̓���

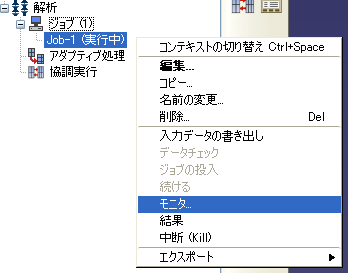

���f���c���[�ɂ����āA��قǒ�`����Job-1�̍��̉E�N���b�N���j���[����"�W���u�̓���"��I�����܂�(�W���u�̖��O��ύX���Ă�����͓K�X�ǂݑւ��Ă�������)�B���̑���Ōv�Z�����s����܂��B�v�Z�����s���̓W���u��(Job-1)�̉���"���s��"�ƕ\������A�v�Z���I�������"����"�ɕς��܂��B

�v�Z���s��(�I�����Ă���ł���)���W���u��(Job-1)�̍��̉E�N���b�N���j���[���烂�j�^��I�����܂��ƁA���s���̌o�߂��Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B

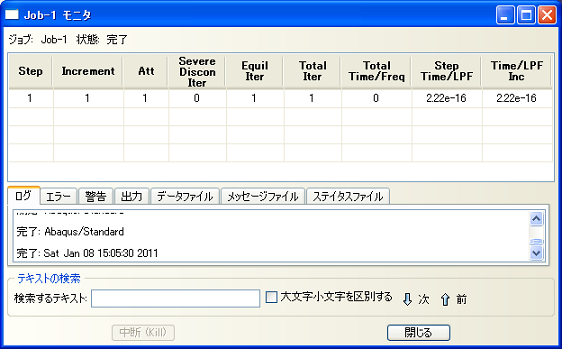

���}���W���u���j�^�ł��B���`��͂ł͂��܂胁���b�g���Ȃ���������܂��A����͒��Ȃǂł͂ǂ̎����܂Ōv�Z���I���������Ȃǂ��Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B�G���[��x���Ȃǂ��Q�Ƃł��܂��B�v�Z���I�������"����"�ƕ\������܂��B

��͌��ʂ̕\��

���ʃt�@�C���̓ǂݍ���

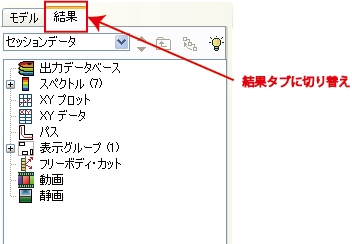

���f���c���[�ɂ����āA"���f��"�^�u����"����"�^�u�ɐ�ւ��܂��B

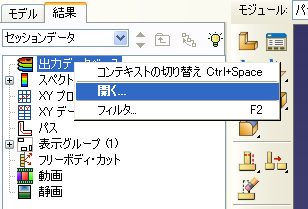

�o�̓f�[�^�x�[�X�̍��̉E�N���b�N���j���[����J����I�����܂��B���̌�A�ʏ��windows�̑���Ɠ����悤�Ƀt�@�C����I������_�C�A���O������܂��̂ŁA���ʃt�@�C��(*.odb)��I�����ĊJ���܂��B

���ʕ\�����W���[���ɐ�ւ��A�r���[�|�[�g�ɂ͉�̓��f�����ǂݍ��܂�ĕ\������܂��B���Ȃ݂ɊJ���Ă���"���f��"�^�u�̕��ŊJ���Ă����̓��f���Ƃ͖��W�Ɍ��ʕ\������͍s�����Ƃ��ł��܂��B

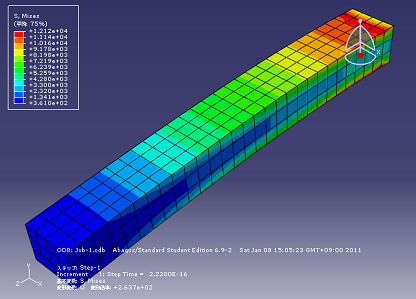

�ό`�}��̃R���^�[�}

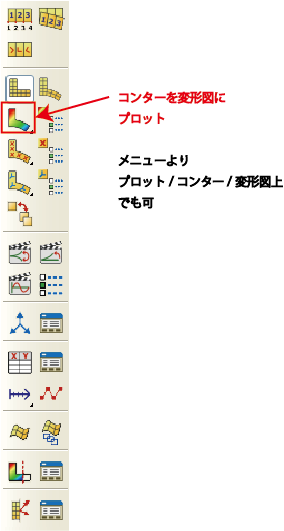

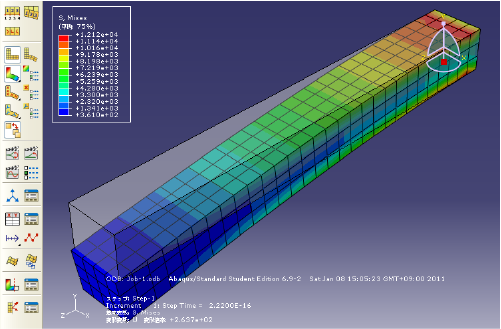

�܂��͉��}�Ɏ���"�R���^�[��ό`�}�Ƀv���b�g"�A�C�R�����N���b�N���Ă݂܂��傤�B�f�t�H���g�̐ݒ�ŕό`�}�A�R���^�[�}��\�����Ă���܂��B

�f�t�H���g�ł͈ȉ��̂悤�ȃ~�[�[�X���͂�\������ݒ�ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɃA�C�R�����N���b�N���邾���ŊȒP�Ɍ��ʂ�\�����邱�Ƃ��\�ł��B

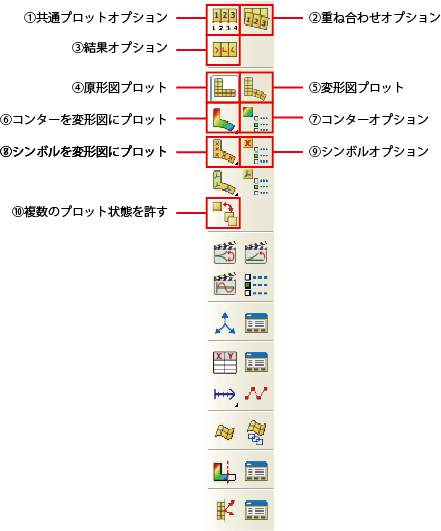

"�ǂ̂悤��"�\�����邩�̐ݒ�

��͌��ʂ�"�ǂ̂悤��"�\�����邩�ɂ��ẮA�c�[���{�b�N�X�G���A�̃A�C�R�����N���b�N���邱�ƂŊȒP�ɑI�����邱�Ƃ��\�ł��B�ǂ��g�������Ȃ��̂����������܂��B���̑��ɂ��Ă����삵�Ă݂�ǂ̂悤�Ȃ��̂��͗����ł���Ǝv���܂��B���낢�뎎���Ă݂Ă��������B

- �@���ʃv���b�g�I�v�V����(�ό`�{����V�F�[�f�B���O�A�v�f�G�b�W�\���̐ݒ�Ȃ�)

- �A�d�ˍ��킹�I�v�V����(�ό`�}�ƌ��`�}���d�ˍ��킹�����̕\���ݒ�Ȃ�)

- �B���ʃI�v�V����(���ω��̐ݒ�Ȃ�)

- �C���`�}�v���b�g

- �D�ό`�}�v���b�g

- �E�R���^�[�}��ό`�}�Ƀv���b�g(���������邱�Ƃł��̑��̕\�����@���I���ł���悤�ɂȂ�)

- �F�R���^�[�I�v�V����(�R���^�[�}�̃X�^�C����\���͈͂̐ݒ�Ȃ�)

- �G�V���{����ό`�}�Ƀv���b�g(�剞�̓x�N�g���Ȃǂ��\���ł���A���������邱�Ƃł��̑��̕\�����@���I���ł���悤�ɂȂ�)

- �H�V���{���I�v�V����(�x�N�g���̃X�^�C����\���͈͂̐ݒ�Ȃ�)

- �I�����̃v���b�g��Ԃ�����(���̃c�[����L���ɂ���ƁA�����̕\����I����Ԃɂ��邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�·C�ƇD��I�����ĕό`�}�ƌ��`�}���ɕ\��������Ȃ�)

�����̓��j���[�o�[���v���b�g���I�v�V����������ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

"����"�\�����邩�̐ݒ�

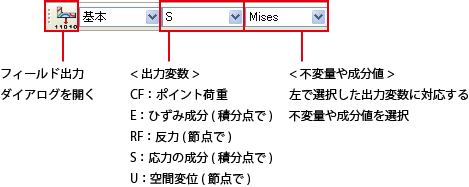

��͌��ʂɂ͕ψʂ�Ђ��݁A���͂ȂǗl�X�ȏ�܂܂�܂����A�����̒�����"����"�\�����邩�ɂ��ẮA�t�B�[���h�o�̓c�[���o�[����ȒP�ɑI�����邱�Ƃ��\�ł��B

<�o�͕ϐ�>�̃��X�g�{�b�N�X���牽��\�����邩��I�����A<�s�ϗʂ���l>�̃��X�g�{�b�N�X���炻�̕s�ϗ�(�ψʂȂ��Βl�A���͂Ȃ�剞�͂�~�[�[�X���͂Ȃ�)�A����(�ψʂȂ�U1�AU2�E�E�A���͂Ȃ�S11�AS12�E�E�Ȃ�)��I�����܂��BS,U�͂��ꂼ�ꉞ��,�ψʂ�\���A��ɂ��Ă��鐔�l1,2,3�͂��ꂼ��x,y,z��\���Ă��܂��B

�����̐ݒ�̓t�B�[���h�o�̓_�C�A���O(��}��ԍ��̃A�C�R��)�ł��ݒ�ł��܂����A���̃c�[���o�[��������ڍׂȐݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�Ε����̃X�e�b�v����Ȃ��͂̏ꍇ�X�e�b�v�̑I���Ȃǂ̓t�B�[���h�o�̓_�C�A���O����s���܂��B�t�B�[���h�o�̓_�C�A���O�����ʃ��j���[�̃t�B�[���h�o���������\�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�\����

�����̕\����Ԃ������āA�ό`�}�A���`�}��I���B�d�ˍ��킹�I�v�V�������\���G�b�W��������ɐݒ�����ƈȉ��̂悤�Ȍ��ʕ\���ƂȂ�܂��B

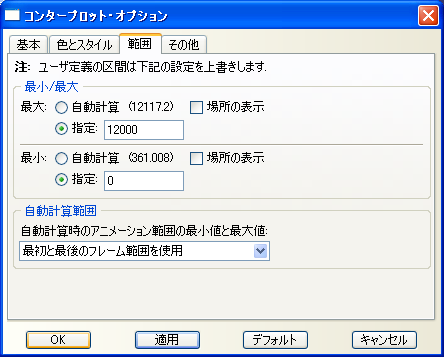

�R���^�[�}�̕\���͈͂̐ݒ�

�c�[���{�b�N�X�G���A�̇F�R���^�[�I�v�V���� ���N���b�N���܂�(�I�v�V�������j���[����R���^�[��I�����Ă���)�B

���N���b�N���܂�(�I�v�V�������j���[����R���^�[��I�����Ă���)�B

��L����Ō����R���^�[�v���b�g�E�I�v�V�����_�C�A���O�ɂ����āA"�͈�"�^�u�ɐ�ւ��A�ő�/�ŏ���"�w��"�I�v�V������I�����A���ꂼ���\�����������͈͂̒l��������܂��BOK�{�^�����N���b�N���Đݒ���I�����܂��B

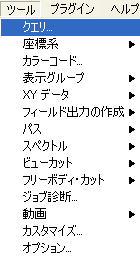

�N�G��

��͌��ʂɂ����Ă��镔��(�ߓ_��v�f)�̒l��ǂݎ�肽���ꍇ�ɂ̓N�G���̋@�\���g�p���܂��B

�c�[�����j���[����N�G����I�����܂��B

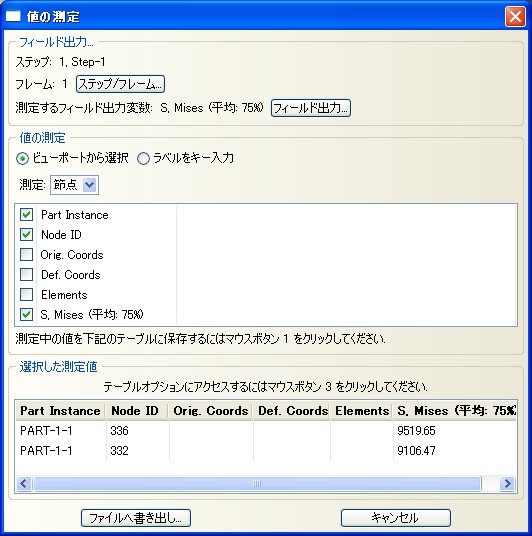

��L����Ō����"�N�G��"�_�C�A���O�ɂ����āA�l�̑����I�����܂��B

��L����Ō����l�̑���_�C�A���O�ɂ����āA�Ⴆ�Ή��}�̂悤�Ȑݒ�ɂ���ƁA���f����ŃN���b�N�����ߓ_�̉��͒l�����X�g���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��N���b�N���Ȃ��Ƃ��_�C�A���O���Ƀ��A���^�C���ł��̕��ʂ̒l���\������܂��B

�ȏ�A��{�I�ȋ@�\�ɍi���Đ������Ă��܂����B�{�`���[�g���A������ʂ����Ă݂邱�Ƃň�A�̑���̗��ꂪ�����ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������@�Ɋւ���v�z�͂�����x���ꂳ��Ă��܂��̂ŁA���̑��̋@�\�ɂ��Ă����낢�뎎���Ă݂邱�Ƃŗ����ł���Ǝv���܂��B�Ƃɂ�������Ă݂邱�Ƃ��K���ւ̋ߓ��ł��B�����ɏ����Ă��Ȃ����Ƃł��ǂ�ǂ�`�������W���Ă݂܂��傤�B